Notre guide sur la Tour Eiffel et le Champ de Mars. Voici un extrait signé par Alain Rustenholz. Le guide peut être téléchargé gratuitement ici.

Démolissez mentalement les immeubles des numéros impairs de l’avenue de Suffren, à votre gauche, pour retrouver la configuration du Champ de Mars originel : plus de 400 mètres de large sur près d’un kilomètre de long. Livrés à ce travail de colosses (la destruction de toute une rangée de bâtiments, et même deux : il vous faut abattre aussi le second rang, parallèle au premier, qui se découvre comme vous arrivez rue Octave Gréard), vous voilà, terrassiers, niveleurs, exactement dans la pose, dans la peau de la foule parisienne en cette fin de juin 1790.

La Commune de Paris, suivie par l’Assemblée constituante, a proposé que les divers terroirs de la France se rassemblent en une Fédération générale ; le Champ de Mars doit être le creuset de cette fusion. Ce n’est alors qu’un terrain de manœuvre ; on compte y mettre à la tâche 15 000 terrassiers.

Le peuple de Paris constate rapidement qu’ils n’y suffiront pas, et il retrousse ses manches : on se saisit de tout ce qui à l’atelier, au jardin, ressemble à une pelle, à une pioche, et direction le Champs de Mars. L’émulation gagne, l’aristocrate demande un outil à ses gens, la nonne s’attelle à la charrette avec la harengère de la halle et le collégien. Tous les ordres, tous les métiers, tous les états, tous les âges mettent la main à la pâte : la Fédération est déjà là, concrète, avant la prestation du serment ; l’abolition des privilèges se voit renouvelée sur le tas. Le roi lui-même, malgré son embonpoint, vient prendre la pioche le 9 juillet, comme l’ont fait [[La Fayette>>http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_du_Motier_de_La_Fayette]] et [[Mirabeau>>http://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9-Gabriel_Riquetti_de_Mirabeau]]. Le nombre d’ouvriers est ainsi décuplé, 150 000 au bas mot, et l’on se donne du cœur à l’ouvrage en reprenant encore et encore le //Ça ira//, chanson créée pour la circonstance et où il n’est pas du tout question de pendre les aristocrates à la lanterne :

« Ah, ça ira, ça ira, ça ira, Pour cette fête auguste et solennelle, Ah, ça ira, ça ira, ça ira, Dans le Champ de Mars tout s’accomplira… Le Roi et la Cour, tout s’y trouvera… Le grand la Fayette on admirera… etc. »

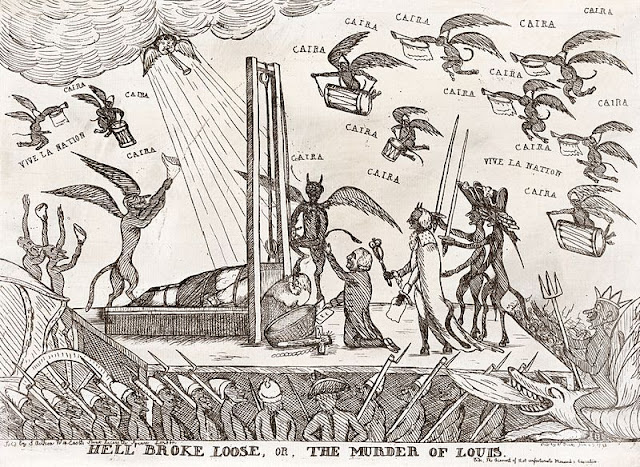

Gravure britannique publiée à Londres quatre jours après l’exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793.

Des démons dans le ciel chantent « ça ira » au moment où tombe le couperet de la guillotine.

Chacun est venu dans les vêtements de son état et il y a donc déjà autant de couleurs qu’il y en aura vingt jours plus tard quand on reviendra habillé pour l’occasion, en tenue de fête.

Parce qu’en vingt jours, tout a été bouclé ! Or il ne s’agissait pas seulement, loin de là, d’aplanir un terrain vague pour en faire une place à peu près sans bosses, mais d’ériger autour un talus assez haut pour quinze rangs de gradins, formant un anneau ovale de près de trois kilomètres de long ! La terre nécessaire, on l’a prise sur place en creusant de plus en plus bas pour faire monter la butte de plus en plus haut : l’anneau est donc entouré d’une tranchée.

Isidore Stanislas Helman, Fédération générale des Français au Champ de Mars le 14 juillet 1790,

estampe.

Ce fossé, ce talus, vous les avez traversés avec la rue Octave Gréard, - (symboliquement, les deux rangs d’immeubles) -, et la configuration symétrique se retrouvait de l’autre côté du Champ de Mars, le long de l’avenue aujourd’hui de la Bourdonnais.

Commentaires

Enregistrer un commentaire